Die KI liebt Polnisch mehr als Englisch und das verändert, wie wir über Sprache, Intelligenz und Innovation denken müssen.

Slawische Sprachen schneiden bei der KI überraschend stark ab. Während die KI in der polnischen Sprache die wenigsten Fehler macht, belegt Englisch nur den sechsten Platz. Warum ist Polnisch die Geheimwaffe der KI? Und was sagt uns das über uns Menschen? Unterschätzen wir Menschen nicht genau das, worauf es wirklich ankommt? Und können wir das vielleicht von der KI lernen?

Polnisch: Der unerwartete Champion der KI-Revolution

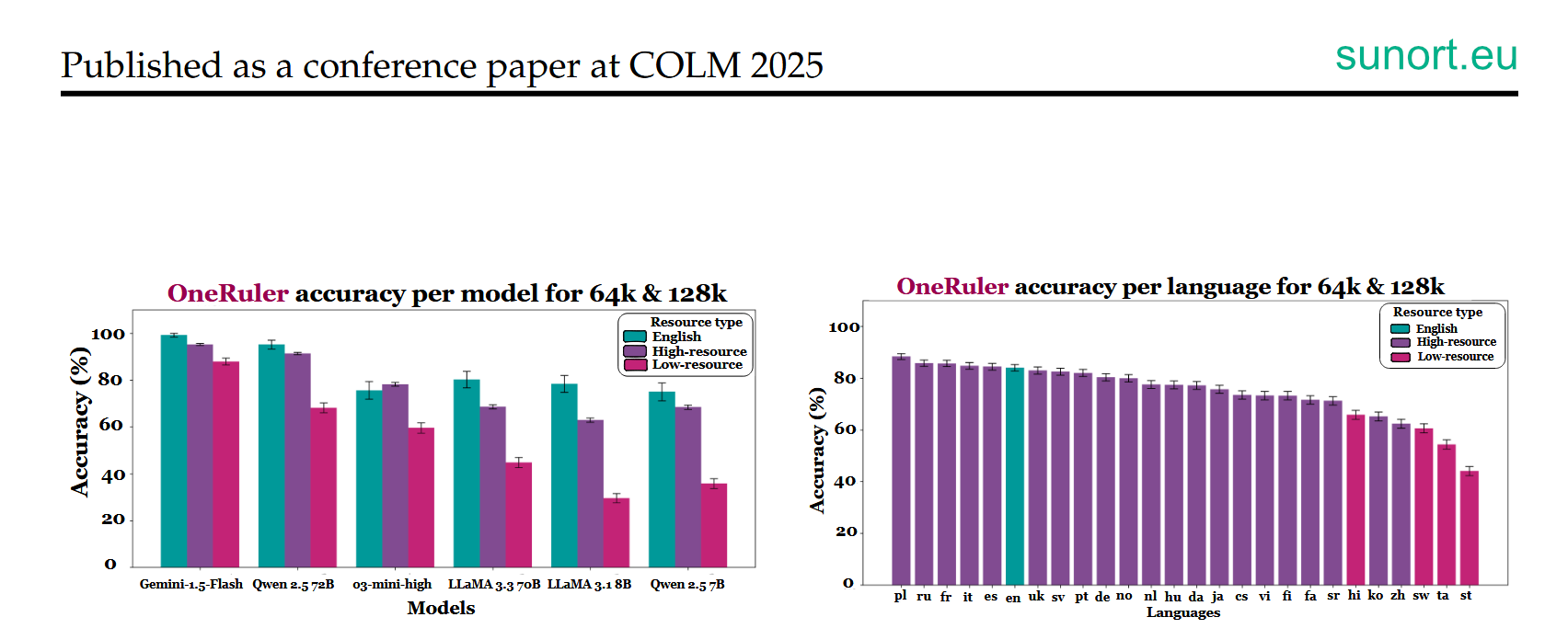

Untersucht wurde die Performance verschiedener KI-Modelle in unterschiedlichen Sprachen. „Unser Experiment ergab einige überraschende und nicht intuitive Ergebnisse. Erstens schnitt Englisch nicht in allen Modellen am besten ab, sondern belegte bei der Bewertung langer Texte sogar den sechsten Platz von 26 Sprachen, während Polnisch sich als führende Sprache erwies“, schrieben die Autoren dieser Studie.

Getestet wurden KI-Sprachmodelle wie ChatGPT, Googles Gemini, Qwen, Llama und DeepSeek.

Die Ergebnisse zeigen, dass die KI mit 88 % Genauigkeit am besten performt. In der deutschen Sprache weist die KI nur 81 % Genauigkeit vor.

Top 10 KI-Sprachen in Benchmarks:

- Polnisch 88 %

- Russisch 87 %

- Französisch 86 %

- Italienisch 85 %

- Spanisch 84 %

- Englisch 83,9 %

- Ukrainisch 83,5 %

- Schwedisch 82 %

- Portugiesisch 81 %

- Deutsch 81 %

Polnisch?

Während nur rund 0,1 % der deutschen Schülerinnen und Schüler Polnisch als Fremdsprache lernen (Stand: 2011, auch der Datensatz ist hierzu mager), performt Polnisch in der KI-Benchmarkstudie auf Platz 1.

Englisch, Französisch, Latein, Spanisch und auch Russisch tauchen in den in der Schule unterrichteten Fremdsprachen auf. Die Sprache des östlichen Nachbarlandes taucht auf dem Bildungsparkett kaum auf.

Wie ist ein so krasser Gegensatz möglich?

Für uns Menschen erscheint Polnisch kaum brauchbar. Es ist eine absolut komplizierte und schwer erlernbare Sprache.

Polnisch ist auf dem internationalen Parkett, im Gegensatz zu Englisch, kaum verbreitet.

Polnisch wird oft mit wenig Status in Verbindung gebracht. Niedrige Löhne der polnischen Gastarbeiter, gekaufte Heirat und so vieles andere bringen wir mit dieser Sprache in Verbindung.

Es ist eigentlich eine Sprache mit der man nicht in Verbindung gebracht werden möchte. So ging es mir als Kind. Polnisch? Das braucht doch kein Mensch, dachte ich und schämte mich meiner Sprachkompetenz.

Warum liebt die KI die polnische Sprache so sehr und die Menschen tun sich so schwer damit?

Polnisch ermöglicht durch seine Grammatik eine ungewöhnlich hohe Präzision in der Bedeutungszuordnung. So ist diese Sprache in manchen Fällen sogar klarer als Englisch oder Deutsch. Warum?

1. Flexibler Satzbau

Im Polnischen ist die Wortstellung im Satz sehr flexibel, weil die Bedeutung hauptsächlich durch Fälle und Endungen getragen wird. Das ist im Deutschen nicht ganz eindeutig.

- Die Katze jagt die Maus.

- Die Maus jagt die Katze.

- Die Henne isst die Suppe.

- Die Suppe isst die Henne.

Während sich im ersten Beispiel die Bedeutung des Satzes je nach Wortstellung ändert, ändert sich die Bedeutung mit der Satzstellung im zweiten Beispiel nicht. Im Polnischen ist die Bedeutung durch die grammatische Struktur eindeutig festgelegt, nicht durch die Satzstellung.

Im Deutschen ist die Beziehungslogik oft implizit. In der polnischen Sprache ist sie explizit markiert. Die Wortstellung ist in der deutschen Sprache je nach Beispiel entscheidend und bietet damit viel Interpretationsspielraum. Im Polnischen dagegen zwingt die Grammatik die Bedeutung auf.

2. Reiche Flexionsformen

Polnisch nutzt 7 Fälle, Verbkonjugationen, Aspektformen, Geschlechterformen und viele andere grammatische Formen.

Das bedeutet, dass die Rollen (Subjekt, Objekt, Richtung, Besitz) klar markiert werden. So gibt es weniger Mehrdeutigkeiten als im Englischen oder Deutschen.

Für die Sprachmodelle sind diese Sprachmuster leichter strukturell zu erfassen, denn die syntaktischen Informationen stehen explizit im Wort, nicht zwischen den Zeilen.

3. Wenig Abhängigkeit vom Kontext

Englisch braucht oft Kontext, um Bedeutung zu erkennen:

„He saw her duck.“

Sah er das Tier oder ihre Kopfbewegung?

Im Polnischen wäre das automatisch eindeutig durch Wortform oder Aspekt.

4. KI liebt Struktur

Sprachen mit starker Morphologie (wie Polnisch, Finnisch, Ungarisch) bieten klare Muster und damit auch eine klare Bedeutungszuordnung, die die Sprachmodelle gut erkennen und systematisch verfolgen können.

Für die Menschen ist diese Struktur nur schwer erlernbar.

Innovationsblick & Ambiguität

Vielleicht zeigt uns diese Studie mehr als nur Sprachdaten.

Vielleicht hält die KI uns in Wahrheit einen Spiegel vor.

Wir Menschen neigen dazu, Wert mit Status zu verwechseln.

Wir verwechseln den inneren Wert mit der Sichtbarkeit.

Mit globaler Bedeutung.

Mit dem Klang einer Sprache, die viele sprechen oder gerne sprechen wollen.

Jedoch entstehen Innovationen selten dort, wo alle hinschauen.

Innovation wächst dort, wo wir etwas übersehen.

Dort, wo es leise ist.

Wo die wenigsten hinschauen wollen.

Dort, wo viele vorschnell abwinken, weil etwas als nicht „wichtig“ wahrgenommen wird.

KI hat keinen Bias, der auf kulturellem Stolz basiert.

Keinen sozialen Reflex, der eine Sprache für minderwertig aburteilt.

Keine Prestige-Landkarte.

Sie prüft Struktur, nicht Image.

Eindeutigkeit, nicht Beliebtheit.

Logik, nicht Legenden.

Und plötzlich gewinnt eine Sprache, die viele als „unbedeutend“ eingestuft haben an Bedeutung.

Nicht, weil sie glamourös wirkt.

Sondern weil sie klar ist.

Das ist Ambiguität in ihrer schönsten Form:

Etwas kann gleichzeitig unscheinbar (für den Menschen) und überlegen (für die KI) sein.

Unbeliebt und brillant zugleich.

Alt und doch der Zukunft voraus.

Wer Innovation ernst nimmt, muss lernen, auch mit diesem Paradox zu leben.

Sich in Räume zu wagen, die nicht glänzen.

Seine eigene Wahrnehmung zu öffnen, bevor die Welt den Wert bestätigt.

Ambiguität ist dabei kein Stolperstein.

Sie ist das Salz in der Innovationssuppe.

Der Moment, der uns zwingt zu denken, statt vorschnell abzuurteilen.

Denn nur wer diese Widersprüche aushält,

kann Neues erkennen, bevor es logisch wird.

Und manchmal braucht es ein neues System, Sprachmodelle zum Beispiel,

damit wir das Beste an uns selbst nicht länger übersehen.

Und so wird plötzlich sichtbar:

Nicht das Offensichtliche, sondern das Unterschätzte trägt den Namen, der die Zukunft ist.

Innovation beginnt im Denken und nicht mit einem Tool

Wer Innovation wirklich will, darf nicht nur Tools einführen.

Es sind die Denkgrenzen, die wir verschieben müssen.

Wenn Sie dafür bereit sind, bin ich es auch.

Es beginnt mit einem Gespräch.

👉 Kostenfreies Erstgespräch anfragen

Quellen

Kim, Y., Russell, J., Karpinska, M., & Iyyer, M. (2025). One ruler to measure them all: Benchmarking multilingual long-context language models (Version 3). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.01996

Statistisches Bundesamt. (2023, January 17). Zahl der Woche: Gut 15 % der Schülerinnen und Schüler lernen Französisch als Fremdsprache; fast 82 % lernen Englisch (Pressemitteilung Nr. 03). https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2023/PD23_03_p002.html

Edith Noerthemann ist Diplomkauffrau mit der Diplomnote 0,7, Innovationscoach und KI-Mentorin. Sie begleitet Unternehmen dabei, Zukunftskompetenz, Neugier und Ambiguitätals echte Wettbewerbsvorteile zu entwickeln.